Les jeudis de l'AMOPA

Un jeudi par mois, nous proposons la découverte d'un site haut-saônois dans différents domaines : artistique, économique, patrimonial, touristique, culturel...

*******************

LES JEUDIS DE L’AMOPA / Saison 5

Le 02 septembre 2021, 19 amopaliens se retrouvaient au vignoble Guillaume à Charcenne pour le lancement d’une opération qui allait devenir l’épine dorsale des manifestations culturelles destinées aux adhérents et sympathisants de notre section haut-saônoise.

C’était la première. Depuis 41 (environ 10 par an) visites ont eu lieu avec toujours les mêmes principes. Tout d’abord le programme ne propose que des sites dans notre département faciles d’accès pour tous et ainsi peu éloignés. Ensuite les thèmes et les domaines sont variés : agriculture, artisanat, art(s), architecture, commerce, industrie, histoire, archéologie, folklore, peinture, histoire locale, économie, industrie, gastronomie….

L’AMOPA joue son rôle de diffuseur de culture, fait se rencontrer des mondes différents, apporte un éclairage sur les pépites locales.

Le succès est vite au rendez-vous et le groupe comporte en moyenne 20/25 amopaliens qui prennent plaisir à se retrouver et à découvrir leur département.

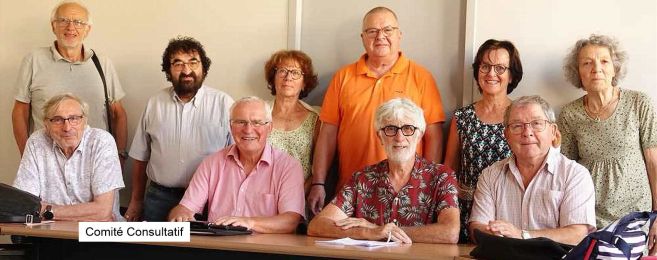

Ce programme régulier cache un travail important de la part des membres de la commission chargée de la recherche, de la préparation et de l’organisation de ce programme. Il est temps, alors que commence la cinquième saison, de mettre un peu de lumière sur ce groupe : MMmes Dautriche, Tauzin, Pissenem, Bourgogne, Bodez et MM Bourgogne, Olivier, Coussement et Dautriche.

Les membres de la commission ‘’Jeudis de l’AMOPA’’

sur le site de ‘’Agro-Energie du Pertuis" à Raze.

Saison 5, projets :

Les serres municipales de Vesoul, entreprise Baker Hugues à Fougerolles, entreprises Velux et Acorus à Marnay, château d'Oricourt...